「会社のシステムがランサムウェアに感染した」「メールの誘導でクレジットカード情報が盗まれたかもしれない」—もし、あなたが突然セキュリティインシデントに直面したら、まず何をしますか?

緊急時、人はパニックになり、冷静な判断が難しくなります。その結果、「どこに連絡・通報すればいいのか分からない」と貴重な初動対応の時間が失われてしまうケースは少なくありません。

本記事では、企業の情報セキュリティ対策の相談先から、個人が巻き込まれたフィッシング詐欺やランサムウェア被害の緊急通報先まで「有事の際に頼れる公的機関と団体の窓口」を目的別にまとめました。

この記事をブックマークし、万が一の時に適切な機関に迷わずアクセスできるようご活用ください。

| 機関名 | 相談先・窓口の種類 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 警察 | 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口 (緊急時は110番) | 犯罪の捜査、犯人の検挙、被害の回復。 犯罪性のある事案(不正アクセス、詐欺、金銭被害など)の通報・被害届の受理。 |

| IPA (情報処理推進機構) | 情報セキュリティ安心相談窓口、企業組織向けサイバーセキュリティ相談窓口 | 技術的な相談と対応支援。 ウイルス・不正アクセスなどへの初動対応支援。個人向けと企業・組織向けの両窓口を持つ。 |

| フィッシング対策協議会 | フィッシング報告窓口 | フィッシング詐欺情報の収集と共有。 フィッシングサイトの情報提供を受け付け、迅速な閉鎖や被害の拡散防止に貢献する。 |

| インターネット・ホットラインセンター (IHC) | オンライン通報窓口 | インターネット上の違法・有害情報の通報受理と対処促進。 警察への情報提供や、プロバイダ・サイト管理者への削除依頼を通じて、情報の流通を阻止する。 (フィッシング情報も含む) |

| 一般社団法人セーファーインターネット協会 (SIA) | 誹謗中傷ホットライン、セーフライン | 民間の立場からインターネットの健全化を促進。 誹謗中傷や一部の有害情報について、プロバイダ等に削除等の自主的な対応を促す。 |

| 国民生活センター | 消費者ホットライン (局番なしの「188」) | **消費者トラブル全般の相談。** インターネット通販、架空請求、詐欺的な契約など、**消費生活に関わる**トラブルや被害の拡大防止のためのアドバイス、注意喚起。 |

| 金融機関・クレジットカード会社 | 各社のウェブサイト等で確認 | 金銭的被害の拡大防止。 口座やカードの利用停止・凍結措置を直ちに行う。(フィッシング詐欺被害時の緊急連絡先) |

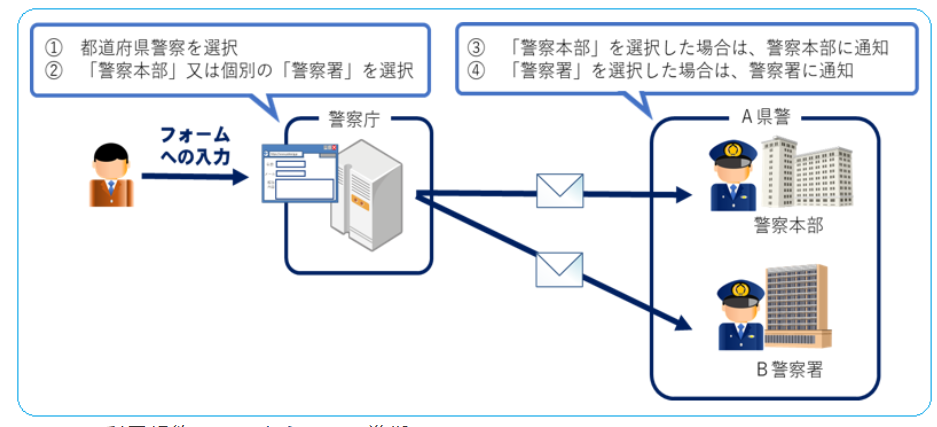

都道府県警察本部 サイバー犯罪相談窓口

都道府県警察のサイバー犯罪課では主に下記の相談受付けや通報を受付けしています

連絡先URLは保存しておきましょう。

・ネットワーク利用の犯罪

・不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反

・コンピュータ・電磁的記録対象犯罪

・不正指令電磁的記録に関する犯罪

〇サイバー事案に関する通報

〇サイバー事案に関する相談

〇サイバー事案に関する情報提供

ランサムウェアや不正アクセスなど犯罪性がある、または金銭的被害が出ている場合は まず警察に相談・通報し捜査を求めます。

情報処理推進機構(IPA)とは

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)とは情報セキュリティに関する調査・研究や、注意喚起情報の提供、個人向け・企業向けのセキュリティ相談窓口の運営を行っています

企業組織向けサイバーセキュリティ相談窓口

企業・組織が直面するインシデント(不正アクセス、ランサムウェアなど)の初動対応に関する相談や、平時のセキュリティ対策の検討支援。詳しくはリンクから確認してください

IPA情報セキュリティ安心相談窓口

個人で利用しているパソコン、スマートフォン、インターネットサービスなどに関する一般的な情報セキュリティの技術的な相談やアドバイス

フィッシング詐欺対策協議会

フィッシング詐欺サイトを停止させるための情報提供窓口です。被害の拡散防止に役立ます

インターネットホットラインセンター(IHC)

インターネット上の違法・有害情報の通報を受理し、対処を促進するための機関です。

IHCは警察庁からの委託を受けて運営されています。

- 警察への情報提供: 刑罰法規に違反する疑いのある情報や、犯罪関連情報、人命保護に関わる情報などについて、捜査や犯罪予防のために警察に情報を提供します。

- プロバイダ・サイト管理者への対応依頼: 違法情報や有害情報について、プロバイダやウェブサイト等の管理者に対し、自主的な削除や送信防止措置などの対応を依頼します。

- 関係機関への情報提供: 他の機関や団体で専門的に対応することが適切な情報(例:著作権侵害、プライバシー侵害など)は、関係機関に情報提供します。

IHCは、通報窓口としての機能を通じて、インターネットの健全性を維持し、犯罪被害の防止に貢献しています。被害そのものの相談(例:お金を騙し取られた)は警察が行いますが、IHCは違法な情報自体を取り除くための活動を担っています。

・わいせつ・アダルト・児童ポルノに関わる投稿

・危険薬物やドラックなどの投稿

※緊急度が高い投稿(殺人予告や爆破予告など)に関しては110番へ

セーファーインターネット協会

インターネット掲示板などに違法・有害情報が掲載されていた場合の通報窓口です。

主に児童のいじめ動画や、リベンジポルノ、ネット上の誹謗中傷などです

無料で動画や画像の削除を依頼してくれます

国民生活センター

主に国内のインターネットトラブルの中でも、悪質な商法、インターネット詐欺、商品購入詐欺など、ワンクリック詐欺など、全般的な相談を受け付ける窓口です。

消費者ホットライン 「188」(いやや)